S’AFFACCIA L’ENNESIMO CONDONO da VOLERELALUNA

S’affaccia l’ennesimo condono

19-11-2025 – di: Enzo Scandurra

Partiamo dai lavori della COP30 (trentesima Conferenza delle Parti) in corso a Belém, in Brasile. In sintesi, si scontrano due esigenze contrapposte: da un lato i destini del pianeta e le sorti dell’umanità (con il rischio di una sua probabile estinzione), dall’altro la legge del profitto delle compagnie petrolifere oil & gas che continuano a estrarre e a produrre combustibili fossili. Nonostante gli effetti della crisi climatica che sono sotto gli occhi di tutti: in Italia, solo per fare un esempio, le alluvioni del 2023 hanno provocato 13 miliardi di danni nella sola Emilia-Romagna. Guarda caso la regione che ha consumato suolo più di ogni altra dell’intero Paese. La Comunità europea, per conto suo, ha praticamente dismesso quei pur timidi programmi volti alla mitigazione o all’adattamento degli effetti dei cambiamenti climatici con conseguenze che ognuno può immaginare per il prossimo futuro, dirottando i finanziamenti verso il riarmo. Nelle grandi città la cementificazione procede senza soste nonostante i sindaci proclamino, a ogni tornata elettorale, la necessità di uno sviluppo sostenibile; ossimoro ormai diventato inutile o, al contrario, adatto per ogni circostanza.

Dopo il boom dell’edilizia pubblica del secondo dopoguerra, frutto dei piani INA-Casa, dal 1949 al 1963 e Gescal, dal 1963 al1992, non si sono più costruite case per edilizia sovvenzionata. In compenso ha prevalso un processo di smantellamento dell’intero impianto urbanistico, conquista delle grandi lotte operaie degli anni Sessanta e Settanta, a favore di operazioni che, di volta involta, hanno avuto nome di: rigenerazione urbanistica, riqualificazione, recupero e valorizzazione. Che, oltre a favorire il consumo di suolo, hanno incrementato processi di gentrificazione e turistificazione. La “nuova urbanistica” che emerge si regge su alcuni presupposti: 1) accordi operativi con i privati in variante ai piani urbanistici; 2) incentivi ai diritti edificatori (mai messi in discussione); 3) eliminazione degli standard urbanistici tramite l’invenzione degli standard differenziali. Tre pilastri dell’urbanistica neoliberista che, di fatto, hanno reso l’interesse pubblico subordinato a quello privato. Oltre a questo, come ha ben ricordato su queste pagine Francesco Pallante (https://volerelaluna.it/politica/2025/10/09/il-caso-milano-e-la-privatizzazione-della-sfera-pubblica/ ), «la generalizzazione della regola del silenzio-assenso, l’indebolimento dei poteri di controllo (si pensi alle Soprintendenze) e dei vincoli alle “porte girevoli” tra settore pubblico e privato», contribuiscono all’indebolimento della disciplina urbanistica.

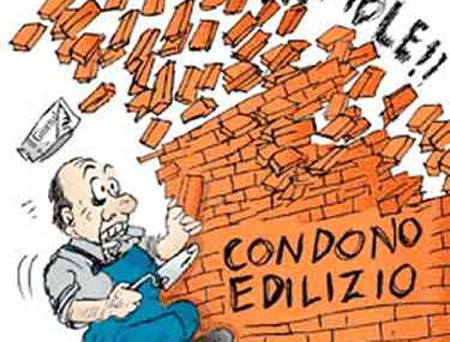

In questa prospettiva non certo lusinghiera, si riaffaccia lo spettro di un quarto condono edilizio sempre benvenuto presso alcuni sindaci e parte della popolazione non sempre in affanno di case. Se con il primo condono si poteva pensare che esso avrebbe messo ordine a una mole di costruzioni abusive sorta per necessità nel periodo del boom edilizio, ora esso sembra piuttosto un premio che si concede a una borghesia incolta che agisce senza alcun rispetto del bene comune. Di certo è che la vicenda-Milano, con la costruzione di grattacieli realizzati con la semplice SCIA (Segnalazione certificata inizio attività), ha rappresentato una spinta notevole in questa direzione, dimostrando che l’abuso edilizio paga. E poi ci sono Firenze, Roma e chissà quante altre città che vedrebbero volentieri questa infausta legge per poter incassare introiti e riscattare il consenso elettorale di parte della popolazione.

Il partito della premier intenderebbe (nella manovra in approvazione) riaprire i termini della sanatoria edilizia del 2003, in particolare in Campania, dove sono prossime le elezioni regionali. La “giustificazione” è che questa regione non ha portato al termine le operazioni di cui alla legge del terzo condono sotto il Governo Berlusconi II (legge 326 del 2003) «per sanare migliaia di persone ingiustamente escluse», attribuendo, appunto, la responsabilità al mancato recepimento della norma nazionale da parte della regione all’epoca di centrosinistra.

Prima di quest’ultimo condono, ne erano già stati concessi altri due: nel 1985, sotto il governo Craxi (legge 47/1985) e nel 1994 sotto il governo Berlusconi I (legge 724/1994). Il primo condono si prefiggeva di sanare la grande quantità di edilizia sviluppata negli anni ’60, all’epoca del boom economico. Con questo condono si potevano sanare anche abusi strutturali fino alla data dell’1 ottobre 1983. Ci furono circa 4 milioni di domande in tutta Italia con effetti devastanti su tutto il territorio nazionale. A questo seguì il condono del 1993 con circa 1,5-2 milioni di domande. Richieste, questa volta, non sempre dettate dalla necessità. Questo secondo condono accese molte “speranze” ovvero che, in ogni caso, era possibile realizzare abusi senza pagare gli oneri di concessione perché ne sarebbe seguito un terzo. Così sotto il governo Berlusconi II arrivò puntualmente, nel 2003, il terzo condono: circa 4 milioni di domande (tutt’ora parte di queste non ancora evase). Furono numerose le esclusioni di chi, pur avendo pagato, ne rimase fuori per errore o scelta della Regione, quella campana in particolare, allora guidata dal centrosinistra di Antonio Bassolino. Le somme pagate non sarebbero state restituite perché al tempo non era stato previsto un rimborso automatico. Del resto l’istanza di condono andava presentata alla Direzione dei servizi del Tesoro. L’iter complesso scoraggiò l’adesione. In quel periodo si realizzavano circa 5mila abusi l’anno e la regione Campania fu costretta a mettere vincoli più rigidi. Del resto in Campania venivano realizzate circa 50 abitazioni abusive ogni 100 regolarizzate. Mentre a fronte di 23.635 ordinanze di demolizione, ne venivano svolte solo il 13,1% di queste. In Campania è difficile parlare di abusivismo di necessità quando la stragrande maggioranza degli abusi si sono consumati sull’isola di Ischia, dove ben conosciamo i danni delle recenti alluvioni con 12 morti e 400 sfollati, sulla costiera Amalfitana e nei Campi Flegrei.

Ma qual è la dimensione del fenomeno abusivo? L’abusivismo edilizio, marginale nelle regioni del Nord, conserva un peso rilevante nel resto del Paese con 14,7 abitazioni abusive ogni 100 autorizzate nel Centro e 40,2 nel Mezzogiorno, si legge nel rapporto Bes Istat, con i numeri record della Campania, Basilicata e Calabria (54,4 case su 100) e Sicilia (48,2 su 100). Dall’ultimo condono sono state inoltre emanate sanatorie specifiche per piccoli abusi formali o errori documentali (es. “tolleranze costruttive” nel 2014, 2020, 2023) e sanatorie locali in alcune regioni (es. Campania) per gestire il contenzioso arretrato.

Questa volta si parla di sanatoria, ovvero l’emendamento prevede che le regioni, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della manovra e quindi entro i primi di marzo, adottino una legge ad hoc per definire le condizioni e i modi per l’ammissibilità alla sanatoria. La differenza tra sanatoria e condono è che, mentre la prima è uno strumento sempre esistente, previsto dal Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/2001) e applicabile in qualunque momento se l’opera possiede determinate condizioni tecniche, ovvero se l’opera abusiva è conforme alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti al momento della realizzazione e al momento della domanda, nel caso del condono si consente la regolarizzazione anche se l’opera era considerata illegittima al momento della sua realizzazione. Ma la sanatoria facilmente sconfina in un condono mascherato.

Le città sono una chiave per comprendere e affrontare il cambiamento climatico, esse sono tra le principali responsabili della crisi climatica, contribuendo per il 75% nelle emissioni globali di carbonio, a fronte di una superficie occupata pari solo al 3%”. La successione dei condoni edilizi ha provocato notevoli disastri nelle città e nel territorio italiano: alluvioni, frane, esondazione di fiumi, smottamenti, crescita di una domanda di abitazioni gonfiata e incentrata sull’edilizia residenziale privata, deficit di spazi pubblici, distruzione di infrastrutture ecologiche, cementificazioni, asfaltizzazioni, degrado di paesaggi ambientali, distruzione di alberi. A spese del suolo, quel manto della superficie terrestre composto di materiali inerti e materiali organici, quella pelle che respira e assorbe le radiazioni solari, incorpora CO2 e mitiga gli effetti dei cambiamenti climatici. A fronte di una minaccia ambientale, il suolo, lo spazio non edificato, andrebbe tutelato e curato e dovrebbe essere messo al primo posto da un’urbanistica sensibile ai cambiamenti climatici. I danni prodotti dai condoni edilizi sono simili a quelli prodotti da una guerra: devastazione di ambienti e paesaggi, povertà estetica, semplificazione ecologica e territoriale. Non a caso essi rappresentano merce di scambio tra partiti e amministratori della cosa pubblica in forza di una presunta necessità di dare una casa a chi non ce l’ha. Basterebbe, come ricordato per il passato, un vero piano casa nazionale anziché improbabili housing sociali e studentati per coloro che se lo possono permettere.

No Comments